Fantasia, esquecimento e memória

- Detalhes

- Cassiano Terra Rodrigues

- 05/01/2015

Well we know where we’re going, but we don’t know where we’ve been/ and we know what we’re knowing, but we can’t say what we’ve seen/ and we’re not little children, and we know what we want/ and the future is certain, give us time to work it out.

Road to nowhere, The Talking Heads, 1985.

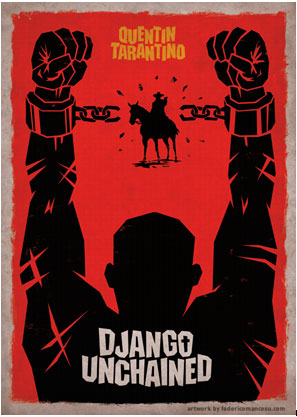

A cada dia mais pessoas me diziam que viram Django Livre (Django Unchained, EUA, 2012), filme de Quentin Tarantino exibido no Brasil em 2013, e que adoraram, que é ótimo e tal, que eu precisaria assistir. Vou repetir: não estou nem um pouco disposto a ir ver mais um filme de Tarantino. Quando eu tinha uns 20 anos, também me empolguei com Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Mas já tenho mais de 20 anos e atualmente acho Tarantino uma banalíssima perda de tempo. Com relação a Django Libre, vou repetir o que já se diz por aí e espero que as pessoas que gostaram do filme leiam e reflitam um pouco mais antes de repetirem que Tarantino é genial.

Como eu não sou crítico de cinema e não sou pago para ver o filme, não tenho pudores em afirmar que não vi e não gostei, inclusive porque, tendo visto outros, não tenho razões para achar que o diretor mudou radicalmente seu estilo. Não quero, com isso, dizer que outras análises e pré-julgamentos não possam ser feitos. Todo filme é uma obra aberta e passível de inúmeras interpretações, e interpretações sempre são informadas por critérios prévios. Exponho alguns aqui a partir do que já li a respeito, aproveitando para também comentar certo tipo de “fantasia branca de resgate”, uma expressão que Ella Shohat e Robert Stam, por exemplo, usam para analisar o imaginário imperialista no livro Crítica da Imagem Eurocêntrica.

Há elementos para suspeitar que este Django Livre pode ser entendido como mais um produto cinematográfico desse gênero – só o fato de Spyke Lee tê-lo boicotado já diz muito sobre a maneira como o filme constrói suas personagens e narrativa (Spyke Lee objeta ao uso excessivo, caricatural e estratégico da palavra “nigger” – “the n word” – no filme. Esse exagero não parece uma tentativa de Tarantino de escapar da acusação de racismo?). Para uma interpretação de Django Livre como uma “white man’s fantasy”, o leitor pode ler o artigo de Annalee Newitz: [http://io9.com/5971780/django-unchained-what-kind-of-fantasy-is-this]. Outro artigo que recomendo é “O doce de Tarantino: a escravidão no imaginário do homem branco” (http://blogs.indiewire.com/shadowandact/tarantinos-candy-slavery-in-the-white-male-imagination), de Tanya Steele. Além de desmontar uma sucessão de clichês e superficialidades, os artigos mostram como qualquer um pode estar imerso num mundo de senso comum racista sem se dar conta. A estes escritos, acrescento o seguinte:

1. Ao invés de apresentar algo como o protagonismo de ações coletivas e populares contra o racismo e a escravidão, o filme reafirma o mito do herói individual (assim como o último filme de Spielberg, Lincoln, que já comentei no artigo “O mito Lincoln e a história universal”), numa clássica operação que já foi descrita como “política do silenciamento”. Os silenciados, nesse caso, são o movimento abolicionista e, principalmente, outros “radicais” da época. E o silenciamento, nesse caso, é de um autoritarismo atroz, pelas razões expostas a seguir.

2. Pelo que li, o negro do filme é apoiado, resgatado, libertado, sustentado – seja como for – por um branco. Voilà! O passe de mágica está desvendado: não fossemos nós, os brancos, os “niggers” jamais seriam capazes – nem mesmo de contar a própria história. Para isso, eu existo, Tarantino a seu dispor. Ora, Tarantino demonstra ter aprendido muito bem a lição de Silvester Stallone e Robert Zemeckis: os brancos reescrevem a história para mostrar brancos vencedores e negros derrotados ou totalmente ajustados à submissão. Vamos a este terceiro ponto.

3. No caso de “Rocky – O Lutador”, é óbvio que se trata de resgatar Rocco Francis Marchegiano, aka Rocky Marciano, último grande campeão de boxe peso-pesado estadunidense e branco. À época do filme, a supremacia “afrodescendente” no boxe dos EUA já tinha ao menos uns 20 anos; nada mais propício do que recontar a história para recolocar os brancos (“nós”) no seu devido lugar (por “eles”, os “niggers”, usurpado). No caso de “De volta para o futuro”, o mocinho Marty McFly (Michael J. Fox) volta à década de 1950 para inventar nada menos do que o Rock’n’Roll – com Chuck Berry ouvindo seu próprio riff de Johnny B. Goode ao telefone –, o cúmulo da pretensão WASP de recontar a história dos EUA de modo a eliminar os “African-Americans” de todo papel protagonista (no âmbito musical, esse procedimento é ainda mais nefasto, pois os EUA não seriam os EUA se não fossem o blues e o jazz – o mundo não seria o mesmo mundo). O filme de Zemeckis é o máximo a que pode chegar a “fantasia branca de resgate”: o mocinho Marty McFly resgata a herança cultural do rock’n’roll das mãos dos “niggers” (na verdade, faz mais – salva-os de si mesmos!), resgata a família estadunidense dos bêbados e dissolutos, resgata o sonho americano para a sociedade de consumo.

4. Parece claro que essa onda de “white rescue fantasy” no cinema está diretamente ligada à esquizofrenia pós-moderna, às ondas retrô que assolam nosso mundo desde o final dos anos de 1970. Fredric Jameson já o disse muito bem: essa tentativa de recuperar culturalmente uma época de inocência, quando o “mundo era mais mundo”, as coisas aconteciam “de verdade”, as pessoas eram mais “genuínas”, “não era essa falsidade de hoje em dia”, está fortemente ligada à sociedade de consumo. A partir do momento em que as pessoas que eram crianças e adolescentes envelhecem e se tornam capazes de consumir a valer, eis que a onda retrô de uns 20 anos atrás mais ou menos reaparece. O problema está em que a ligação com o passado, mediada pelo consumo, perde seu valor ativo para nos guiar no presente, transformando-se em instauração de um presente perpétuo, uma vez que o consumismo não tem e não pode ter fim. Sem passado, vivemos num presente perpétuo, reinstaurado a cada momento, incapacitados de pensar no futuro (que sempre chega, no entanto, mesmo que na forma de fatura do cartão de crédito, para acabar com as ilusões).

5. O filme – toda a série – de Zemeckis talvez seja o maior desses produtos culturais pós-modernos. O próprio Jameson cita Guerra nas Estrelas, de George Lucas, pela citação a uma cena de Rastros de Ódio (The Searchers, dir. John Ford. EUA, 1956). Mas De Volta para o Futuro parece pastiche maior, se comparado ao filme de George Lucas. Não é mera ironia histórica o fato de Ronald Reagan ter citado o filme, em 1986, num seu discurso sobre o Estado da União: “Nunca existiu um tempo mais emocionante para se viver, um tempo de maravilhamento crescente e realização heroica. Como eles dizem no filme ‘De volta para o futuro’, ‘Não precisamos de estradas aonde vamos'”. Década de 1950, os EUA como principal potência industrial ocidental, após a Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial.

No terceiro filme da série, Marty McFly volta ao Velho Oeste, época de formação de tal gloriosa nação. Não por acaso, ‘niggers’ e ‘indians’ são totalmente silenciados no filme, ou então, como já vimos, salvos pelo mocinho branco bem-intencionado. A redenção do mocinho branco é absoluta: ao voltar para o futuro, isto é, para os EUA da década de 1980 e início de 1990, a sociedade de consumo está garantida e salva pelos seus feitos – Marty tem seu carro, recupera o casamento perfeito com a mocinha perfeita, as fantasias sobre ETs e guerras espaciais escritas por seu pai vendem mais que pãezinhos e os bêbados e dissolutos trabalham para ele (os “niggers” desapareceram da história).

De fato, o Oeste de John Ford está a anos-luz desse tipo de fantasia, inclusive porque não há sublimação consumista capaz de apagar o gosto amargo de derrota da boca de seus heróis, que geralmente são ou bêbados ou violentos ou desajustados e, às vezes, são tudo isso ao mesmo tempo. As derrotas nos filmes de Ford são amargas justamente porque impostas ao Velho Oeste pela nova civilização consumista – um modo de vida em substituição a outro. Não parece difícil saber qual deles é preferido por Tarantino.

6. Nietzsche, em sua segunda Consideração Intempestiva (1873), afirmava que temos necessidade de história. Necessidade de história, sim, mas não “de um saber que paralisa a atividade, os conhecimentos históricos que são somente um luxo dispendioso e supérfluo (...) Temos necessidade da história para viver e para agir”. Assim, os filmes de Tarantino aproximam-se da história como antes já o tinham feito os de Zemeckis e Stallone, como se a história fosse um grande baú de ossos de heróis, de grandes realizações objetificadas em grandes atos de grandes homens (brancos, ou negros assimilados à cultura e aos ensinamentos dos brancos) – basta abrir o baú e escolher o que melhor nos apraz, deixando lá no fundo o que não interessa (ou o que nos incomoda). Nietzsche também dizia ser possível viver sem lembranças, como nos mostra o animal; “mas é absolutamente impossível viver sem esquecimento”, isto é, sem a capacidade de sentir e vivenciar as coisas fora de qualquer perspectiva histórica. Este é o lado da história que esses filmes evidenciam – para que certa civilização floresça, é preciso esquecer de que foi feita.

No entanto, Nietzsche também ressalva a necessidade de uma relação dialética entre esquecimento e memória (sim, dialética, porque Nietzsche, aqui, parece mesmo um hegeliano). A nós, humanos, não basta o esquecimento e a pura vivência sensorial. Nós, humanos, inevitavelmente pensamos, e é só quando pensamos a história que a história ganha sentido – é o pensamento, é a reflexão cuidadosa sobre o que esquecemos para podermos ser quem somos que serve de contrabalanço ao esquecimento, definindo o horizonte contra o qual se projeta o esquecimento. Se, para sermos felizes, é necessário esquecer, “cada ser vivo não pode ser sadio, forte e fecundo senão no interior de um horizonte determinado; quando não se é capaz de traçar em volta de si um tal horizonte, quanto inversamente se é demasiado egocêntrico para lançar o seu olhar para um horizonte estranho, este se consuma numa apatia ou numa atividade febril, e não tarda a morrer”.

O próprio futuro depende da demarcação entre esquecimento e memória, entre o que é claro e o que é escuro, entre o que é esquecer e lembrar, e, principalmente, quando esquecer e quando lembrar. Sem essa delimitação, não há futuro possível, é como se estivéssemos numa estrada para lugar nenhum, como na canção dos Talking Heads. Conclui Nietzsche: “o elemento histórico e o elemento a-histórico são igualmente necessários à saúde de um indivíduo, de um povo, de uma cultura”. Se o excesso de história mata o homem, a falta dela nos reduz a animais. A delimitação do a-histórico e a utilização da história para a vida são obra do pensamento – “e é somente aí que o homem se torna homem”, isto é, que ganha escrúpulos, tornando-se consciente de si e de como veio a ser o que é. Consciência e escrúpulos que, por maiores sejam as boas intenções, Tarantino parece não ter.

Cassiano Terra Rodrigues é professor de filosofia na PUC-SP e esforça-se diariamente para vencer os próprios preconceitos. Contato: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.